高尔夫运动是一项高度依赖场地环境的竞技项目,地形的起伏、障碍区分布、果岭设计以及自然条件等因素,共同构成了比赛的挑战性与策略性。地形特征不仅影响球员的击球选择,更塑造了比赛的节奏与胜负关键。本文将从地势起伏、障碍区布局、果岭复杂性和自然条件四个维度,深入剖析地形如何成为策略制定的核心变量。通过具体案例分析,揭示地形与技术的互动逻辑,为球员和爱好者提供科学的决策参考,展现高尔夫运动中自然与智慧的博弈之美。

1、地势起伏影响击球选择

高尔夫球场地势的垂直变化是决定击球策略的首要因素。上坡或下坡地形会显著改变球的飞行轨迹与滚动距离。例如,上坡击球时,球员需选择更高弹道的球杆以抵消坡度阻力,同时增加击球力度;而下坡击球则需减少挥杆幅度,避免球因重力加速偏离目标。地形坡度与球位角度的综合作用,迫使球员在每一杆前精确计算力学参数。

坡度对球的落地滚动同样产生关键影响。在倾斜的球道上,球落地后的横向偏移可能超出预期。职业球员常采用“借坡击球”技术,利用地形自然坡度辅助球滚向目标区域。例如,右高左低的地形中,球员会有意将球击向坡顶,借助重力实现曲线修正,这种策略能有效降低对击球精度的严苛要求。

复杂地形还要求球员调整身体姿态与挥杆动作。在双脚高低不平的站位中,保持重心平衡成为技术难点。专业教练建议通过膝盖弯曲度调节和握杆力度分配来适应地形,例如在下坡位时,重心需更多前倾以保持挥杆平面稳定。这种动态调整能力,往往是职业球员与业余爱好者的重要分水岭。

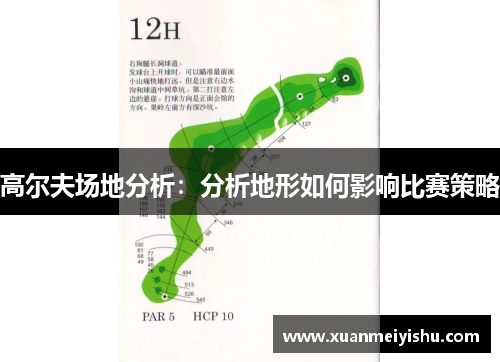

2、障碍区分布塑造进攻路线

沙坑、水域、长草区等障碍的布局直接影响进攻路径设计。经典球场如奥古斯塔国家俱乐部,通过精心设置的障碍网络分割球道,迫使球员在风险与收益间权衡。例如,跨越水域的短杆攻果岭时,保守策略会选择避开水面宽幅的左侧安全区,而激进策略则直攻旗杆位置以争取更低杆数。

Bibo官网障碍区的视觉压迫会产生心理威慑效应。研究表明,球员面对连续沙坑链时,击球失误率提升12%-15%。顶级球员通过预设“安全走廊”来降低风险,即在击球前规划出避开主要障碍的替代路线。这种空间预判能力,需要结合地形图分析与实地风速测量等多维度信息。

障碍物类型差异导致应对策略分化。水域障碍要求绝对精准度,常迫使球员改用高抛球技术;沙坑区则考验沙坑杆的掌控能力,需根据沙粒湿度调整击球深度;长草区对杆面控制提出更高要求,球员多选择减少旋转的“穿透式”击球。这些技术细节的差异化应用,构成地形策略的微观层面。

3、果岭设计决定推杆成败

果岭坡度是推杆线路设计的核心变量。1%的坡度差异即可导致球路偏移20厘米以上。职业球员通过“读线”技术解析等高线走向,常用硬币滚动测试法确认坡度方向。双段式果岭的凹陷设计尤其考验球员的空间想象力,需要将初始速度与二次转折轨迹纳入综合计算。

草纹生长方向与果岭速度的交互作用加剧挑战。顺草纹推击时,球速提升约15%,逆草纹则需增加20%击打力度。大赛前养护团队会刻意调整剪草方向,作为增加比赛难度的隐藏手段。球员需通过赛前练习洞熟悉草纹特性,建立力度与方向的对应数据库。

多层次果岭的阶梯式结构改变战术选择。当球落在高位平台时,球员常采用保守策略确保球停留在果岭区域;而低位球位则提供直攻旗杆的机会。这种垂直维度的策略分化,要求球员具备三维空间感知能力,将地形高程数据转化为推杆力度函数。

4、自然条件叠加地形效应

风力与地形形成复合作用模式。山谷球场的峡谷效应会放大风速变化,例如圆石滩高尔夫林克斯球场,海风遇到悬崖地形会产生湍流,导致击球偏差率增加30%。球员需建立动态风阻模型,在击球瞬间根据旗杆飘动方向调整瞄准点,这种实时应变能力是场地策略的顶级考验。

降水改变地形摩擦系数,重构比赛逻辑。潮湿沙坑的击球难度系数提升1.8倍,球员需改用开放式杆面增加反弹角;雨水浸润的长草区缠绕性增强,迫使更多球员选择救球策略而非强攻。气候与地形的耦合效应,要求策略制定具备多变量分析能力。

日照角度与阴影区影响视觉判断。西海岸球场傍晚比赛时,低角度阳光可能遮蔽果岭起伏细节。职业球员通过偏光镜片过滤眩光,并利用阴影长度推测地形坡度。这种将自然光学现象转化为地形信息的技巧,彰显了高尔夫运动与环境的深度互动。

总结:

高尔夫球场的地形特征如同无声的对手,通过垂直起伏、障碍网络、果岭构造和自然变量的交织作用,构建出多维度的策略竞技场。从力学参数计算到空间路径规划,从微观技术调整到宏观战术布局,地形要素始终贯穿于比赛的决策链条。现代高尔夫运动已超越单纯的身体竞技,演变为地理学、物理学与心理学的综合实践场域。

面对复杂地形的挑战,球员需建立动态认知框架,将地形数据转化为可操作的策略模块。这种能力既依赖科学分析工具的支持,更需要长期经验积累形成的直觉判断。未来随着三维建模与实时监测技术的发展,地形策略的制定将走向更高精度的量化阶段,但人与场地直接对话的竞技本质,仍将保留高尔夫运动的独特魅力。